コンピュータネットワークにおける基礎知識

プロトコル

プロトコルスタック

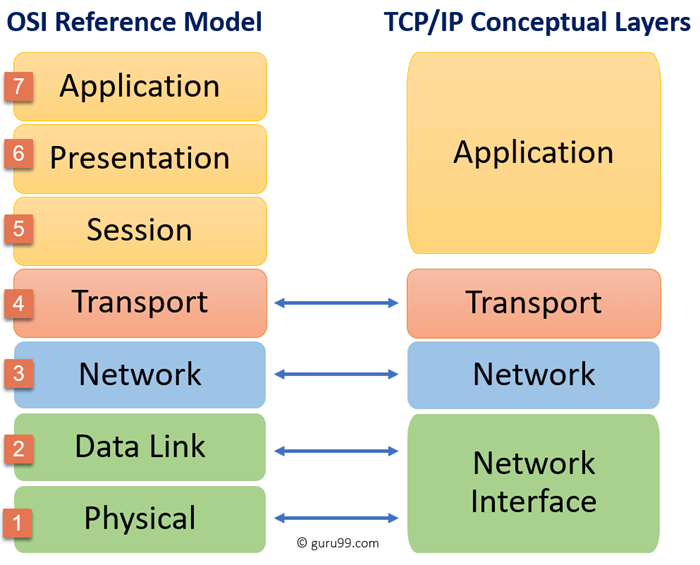

OSI参照モデル

| レイヤー | ロール | |

|---|---|---|

| l7 | アプリケーション層 | 通信を行うアプリケーションとユーザを接続する役割を担う。 |

| l6 | プレゼンテーション層 | 符号化、圧縮や、文字コードの指定などデータの表現形式に関わる。 |

| l5 | セッション層 | セッションとは、通信の開始から終了までを指す。この階層では、デバイス間のアプリケーションレベルでセッションを管理する。 |

| l4 | トランスポート層 | 通信しているデバイス間の通信管理を行う。(end-to-endにおける輻輳制御) |

| l3 | ネットワーク層 | end-to-endの転送経路を管理し、送信元から宛先まで正しくデータを転送する。代表的なプロトコルとしてIP、ICPMなどが挙げられる。 |

| l2 | データリンク層 | 物理的に接続されるローカルな通信を提供する。閉じた環境に構築されるデータ層ネットワークをLANというが、有線LANにおいてEthernetと呼ばれる規格がよく用いられている。 |

| l1 | 物理層 | 物理的な伝送媒体そのものを指す。有線では、光ファイバー、ツイストペアケーブル、同軸ケーブルがある。無線であれば、空間が伝送媒体となる。 |

TCP/IPモデル

パケット交換の基本

| 回線交換 | |

| パケット交換 |

パケット転送

IPアドレス

今回はIPv4について説明する。可読性を高めるために、”192.188.0.101”のように8bitごとにまとめて10進数で表記することが一般である。32bitのうち前半をネットワーク部、後半をホスト部という。これらを隔てる役割をもつのがサブネットマスクである。

サブネットマスクも32bitからなるビット列であり、ネットワーク部にあたる桁を1、ホスト部にあたる桁を0とする。例えば、ネットワーク部が24bitである場合、"255.255.255.0"ように記述する。プレフィックス表記では、"/24"である。IPアドレスのホスト部について、ホスト部がすべて0あるいは1の場合のアドレスは、特殊なアドレスであり、LAN内のホストに割り当てられることはない。

ブロードキャストアドレス: スト部がすべて1。eg) 192.188.0.255

グローバルアドレスとプライベートアドレス

| グローバルアドレス | |

| プライベートアドレス |

NAT (Network Address Translation)

DNS (Domain Name System)

カプセル化

| Ethernet Header |

IP Header |

TCP Header |

Payload | FCS |

| ヘッダ | ロール |

|---|---|

| TCP ヘッダ | |

| IP ヘッダ | |

| Ethernet ヘッダ | |

| FCS (Frame Check Sequence) |

ルータおよびスイッチのパケット転送

LANにたどりついたパケットは、スイッチによって送信先に向けて中継される。スイッチは一般にl2、すなわちネットワークインターフェース層で動作する機器の名称である。受信したMACアドレスを参照し、適切なポートにフレームを送信する。未知の送信元MACアドレスについて、受信ポートを学習し、フォワーディングテーブルを更新する。宛先MACアドレスが未知の場合は、すべてのポートにブロードキャストする。